我欠井大一场恋爱

我欠井大一场恋爱

阿 贵

一

诗歌,灵魂的出轨?亦或,精神的回归?答案尚在途中,诗心却已抵达。

爱情,天性堕落的托辞?亦或,人性绽放的礼花?理解已不重要,恋爱永远是人间最美的风景。

2017年的谷雨,我走进了井大,走进了诗歌,却在诗意中突然领悟,我曾经在这已经完全陌生了的校园里,触摸了诗歌,却没有抚摸爱情。我欠井大一场恋爱,我欠自己一段或圆满或残缺的抒情。

昨天,我在井大校园里,一门心思把诗歌当爱情。如能穿越,今天,我更愿在九曲桥上,尝试着把爱情当诗歌,在井大的谷雨时节,轰轰烈烈地来一场恋爱,不负春风不负卿。

二

夜深了,人乏了。

雨来了,在谷雨就要离去的最后时刻,她的碎步在窗外脆脆响起,有些急促,有些羞涩,似乎还有些慌乱。

慌什么呢?“胖叔叔“是一个很和善的人,他即使看到了估计也会装作没看见。”“中文系的学生,我骂可以;别人骂,那是不行的!”那个晴朗的早晨,“胖叔叔”,我们的系主任刘贤芬先生站在学校操场边的台阶上,腆着个大肚子,嘴里叨着的香烟一会儿从左边转到右边、一会儿又从右边回到了左边。这话难道还不够明白吗?护犊之情,温暖了多少蠢蠢欲动的少男少女之心。

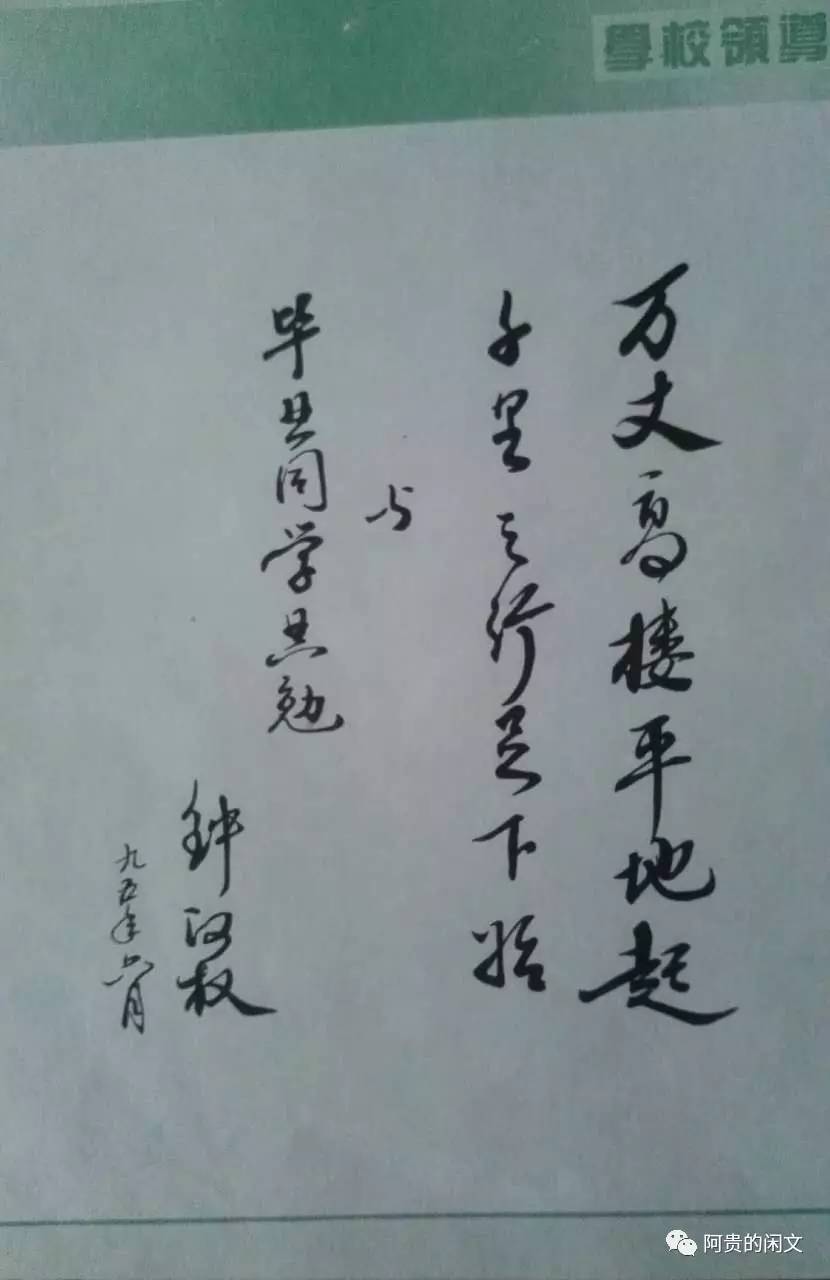

乱什么呢?即使不小心被令人厌烦的护校队逮住了,又有什么关系呢?难道男女同学偶尔单独交流一下学习心得也算违反校规吗?再不济,我们的系党总支书记徐房明先生也会亲自或委派班主任把我们接回去的。徐房明先生虽说有点不苟言笑,但他在课堂上那句“有时间多读点书,少谈点恋爱”,难道不是在暗示什么吗?或许,他内心里对大学生谈恋爱也并不反对或反感。另外,再告诉你一个小秘密,毕业前,徐房明先生还偷偷塞给了我一封他亲笔写的推荐信,把我夸得心怦怦跳。

其实,我们就算大大方方地走到中心花坛去,又有什么危险呢?哪怕迎面碰上钟汉权校长或廖顺元书记,他们又哪会认得我们呢。再说了,他们即使会出手干预,也应该先出手管管那些老师与学生谈恋爱的。这明显不公平嘛,老师们难免有些利用职权的嫌疑。

三

雨停了,心活了。

我可以在早操的铃声尚在回旋,就以百米冲刺的速度冲进食堂,为你买好早点打好稀饭,你最喜欢的大肉包,我肯定要抢到手的。然后,我会坐在长条餐桌旁,替你占着位置,在同学们羡慕的眼光中,等着你慢慢梳妆,姗姗来迟。

我可以在周末,骑着借来的自行车,载着你向青原山进发。在路上,我可以为你讲述我有趣的童年,或哼几句不着边调的流行歌曲。在上坡时,哪怕腿肚子打颤,我也会满怀豪情地提醒你:“坐稳了,上坡了”。如果你能搂住我的腰,我想哪怕是世上最长的山坡,我也可以骑上去的。

我可以在另一个周末,陪着你慢慢走,我们走过井冈山大桥,我们沿着赣江,我们去“大街”逛逛。最后,我们会来到人民广场的“三只鸡”雕塑下。我可以脱下我那有些汗馊味的衬衫为你扇扇风。我可以掏出昨晚特意洗过了一遍的手帕为你轻轻拭去脸上的汗水。偶尔,我也可以咬咬牙,摸出几张皱巴巴的毛票块票,为你和我各买上一根老冰棍。

我可以在一个个夜深人静,在被窝里打着手电为你写诗。只是,我不知道你到底能不能看得懂。因为有时写完了,过几天,我自己也常常看不懂了。但,这又有什么要紧呢?你只要懂得这些歪歪扭扭的文字是诗,是我为你写的诗,这就足够了。

最后,如果有可能,我还可以带你去一趟我从小长大的山村或念念不忘的矿山,去看看我家破旧的老屋和过早呈现衰老面容的老娘,以及那水清见底的小河,野花盛开的山坡。你不去,花不开,娘更老。

我可以,我还可以,只要你愿意,我会有层出不穷的“可以”。

四

谷雨过了,雨走了。

我欠井大的那场恋爱,因无法穿越,也就只能继续欠着了。

明天,还要早起上班,我该睡了。