校友周海龙作品《感恩母校》

作者:周海龙 吉安师专 1980级中文专业

一九八0年七月,我应届高中毕业并懵懵懂懂地被裹挟着参加了高考。八月中旬的某一天,我从罗霄山脉中段一名曰坳上的山间伐薪归来,正负轭引车气喘吁吁踉跄于坎坷不平的山道间,迎面碰到一位同样气喘吁吁自称前来报信的隔邻发小,从他口中得知我高考入围的消息。是时距我十七周岁尚差四个月。这是一个让我及我的家族为之振奋的大事件。当时的情形会让现今新时代的许多新新人类感到不可理喻。但在当时那个赓乱历久、百废待兴的历史交替期,在国家教育体系尚处于拨乱反正、年高考录取率尚不足百分之五的特殊历史背景下,这无异是一件难度极高、达成概率极小的令人梦寐以求的幸事。

除了历史大背景,关于这个事件的个人微观背景我也不能不在此赘述。这个事件发生的时候,我的母亲离世已五年有余,我的悲苦的父亲,用他那与其农民身份极不相称的文弱之躯苦苦支撑一个风雨飘摇的家庭也已五年有余。从母亲离世起,他所承载的抚养之责,除了我、尚有四个嗷嗷待哺的年幼儿女。母亲离世时,我最小的五弟尚不足岁半。在这样的境况下,我的父亲从未倏忽产生过丝毫让我这个长子辍学以帮衬其共度时坚的念想。所以,在那段漫长灰暗的岁月里,他羸弱的双肩因此平添了几份除了维持生计外的额外负重。少不更事的我隐约感受到了父亲的不易,也隐约从心底深处升腾起一股对其精神折射出的人性光辉的感动,甚至膜拜。一直到今天,我依然庆幸上苍在我的人性之初播撒的善的种子,并未因时势蹇乖而衍生出丝毫负向变异,居然能让我坚守初心,在亲情光辉的晕染下,艰难而从容地面对饥寒交迫,在家徒四壁的寒舍中,描绘了一幅横跨五年,由一豆孤灯和面色疲惫透着坚毅长吸旱烟的父亲、和同样面色疲惫透着坚毅在孤灯下苦读的我为主要元素构成的,具有典型中华文化具像的耕读传家的动人画卷。三十多年过去了,这轴画卷依然如铁烙般印烫在我的脑海中,并时不时地由我向我的独生女儿展开,让她在优渥中一次一次地感叹乃祖乃父的不易以期唤醒她的一丝丝感奋。

在这样的背景下,我居然能入围,即将成为家乡那所乡镇中学办高中以来的第一个应届上榜的大学生,这理所当然足以在我的家乡引起轰动,连我自己都有一点喜不自禁、大喜过望。我的父亲并未有太多喜色,只是平日常露焦灼的脸上多了几分平和,以至于在惊羡连连的氛围里,他只是低声寡淡地对我说了一句:“你娘该护佑你的”。一向对自己的天资禀赋不甚自信的我,冥冥中都相信是母亲的在天之灵垂怜自己,不落忍看着她苦命的孩子在无边的黑暗中挣扎以致绝望。若干年后,我想起父亲的那句话,才回过神来仿佛品咂出了其中的况味。那分明是一种深重怨尤的泣诉啊!他的心灵已被怨尤和苦难厚厚包裹,该要有多大的喜悦之浪、之涛才能冲决开这重厚厚包裹的萤缚呢!原谅儿子的少不更事吧 ,父亲!

在这样的背景下,我居然能入围,即将成为家乡那所乡镇中学办高中以来的第一个应届上榜的大学生,这理所当然足以在我的家乡引起轰动,连我自己都有一点喜不自禁、大喜过望。我的父亲并未有太多喜色,只是平日常露焦灼的脸上多了几分平和,以至于在惊羡连连的氛围里,他只是低声寡淡地对我说了一句:“你娘该护佑你的”。一向对自己的天资禀赋不甚自信的我,冥冥中都相信是母亲的在天之灵垂怜自己,不落忍看着她苦命的孩子在无边的黑暗中挣扎以致绝望。若干年后,我想起父亲的那句话,才回过神来仿佛品咂出了其中的况味。那分明是一种深重怨尤的泣诉啊!他的心灵已被怨尤和苦难厚厚包裹,该要有多大的喜悦之浪、之涛才能冲决开这重厚厚包裹的萤缚呢!原谅儿子的少不更事吧 ,父亲!

关于这个背景的延续部分我也不得不再絮叨几句,因为它至今依然顽固地盘踞在我的记忆里,难以抹去。入围后接下来是到县城医院体检,最终的体检结果显示,我的身高只有156cm体重只有43kg,营养状况一栏是两个冰冷的蓝水钢笔字:不良。这是我平生第一次知道我的身高体重,当然更是第一次听说营养状况这个概念。对此我毫不在意,并未因此而产生丝毫的自卑抑或忧郁。在那个岁月那种境况下,能生存即为庆幸。我的幼稚贫瘠的精神家园里,尚美的标杆还犹如千年铁树,花开犹不知期。我依然沉浸在对即将到来的陌生大学生活的无比兴奋无比憧憬中。

终于在稍后的九月三日,我接到了来自江西师范学院井冈山分院的录取通知书,我被录取到该校的中文专业,并要求在九月九日至十一日到校报到。接下来的几天,父亲那张有了几分平和的脸依然沉重,他忙碌着为我处理入学前的相关事宜。先是用平板车将我九至十二月份生产队已分配的口粮(稻谷150斤)送交至住地粮管所,以置换我入学后当期的商品粮指标。做这件事的时候,父亲是平和甚或是欣慰的,因为粮管所工作人员语气神态中透出的歆羡,多少让他饱经磨难的心得到了些许慰藉。接下来为我准备被褥衣物等一应行李,我在他翻箱倒柜的寻觅中,又看到了他的焦灼甚至是歉疚。家无长物的窘迫确实让他又经受了一次心灵的熬煎。至今我仍在痛悔自己当年的少不更事,当时我除了默默地在一旁搭把手,竟无一语相恤,那怕是一个温情的眼神!我依然沉浸在该死的兴奋和憧憬中。

九月九日,我如期启程去学校报到。手提肩挑父亲搜罗来的行李——一套浆洗翻晒过的旧被褥,一口据说是我母亲嫁妆的棱边留有多处鼠啮痕迹的樟木箱子,里面装着我的全部换洗衣物,大多是我在家时穿过经过挑拣出来的,只有两条蓝色线布裤是新做的,那是同样不富裕的姑母的贺礼。姑母在送给我的时候特别强调,穿时裤腿得卷一卷,以备长个可以穿得久一些。真要感谢姑母的超前预留,她让我在不久将至的生物学成长过程中,滞缓了将要面临的窘迫。这是后话。我并未感到贫乏,因为贫乏早已成为我生活的常态,常态化的贫乏已经使我丧失了进行比较的参照物,我的意识封闭在自我满足而又宁静的世界里。这又何尝不是一种境界!

九月九日,我如期启程去学校报到。手提肩挑父亲搜罗来的行李——一套浆洗翻晒过的旧被褥,一口据说是我母亲嫁妆的棱边留有多处鼠啮痕迹的樟木箱子,里面装着我的全部换洗衣物,大多是我在家时穿过经过挑拣出来的,只有两条蓝色线布裤是新做的,那是同样不富裕的姑母的贺礼。姑母在送给我的时候特别强调,穿时裤腿得卷一卷,以备长个可以穿得久一些。真要感谢姑母的超前预留,她让我在不久将至的生物学成长过程中,滞缓了将要面临的窘迫。这是后话。我并未感到贫乏,因为贫乏早已成为我生活的常态,常态化的贫乏已经使我丧失了进行比较的参照物,我的意识封闭在自我满足而又宁静的世界里。这又何尝不是一种境界!

大学给我的最初印象,并没有之前憧憬中的那么完美。单是校园,彼时的江西师范学院井冈山分院共用师范学校校园,两校合用,其狭小、局促不难想见。这倒让我想起了之前就读的乡镇高中增设在原初中校园里所显现的局促。即便如此,今昔对比,我依然有了明晰的改善感,甚而产生一种强烈的良好感觉:我之前经年求学所遭遇过的教室透风漏雨、寝室蚊虫横行的诸般窘境将一去不复返了!我来自于贫瘠,窘困不堪锻造出了极强的抗逆性,只要生境稍有改善,便能极其充分地感受到优越,何况这种改善又岂止是点滴些微呢!这种由困厄锻造的品质尤其使我对学校的饭食大喜过望。国家提供师范生每月伙食费将近十六元,对家境殷实的同学来说,可能并不算丰厚,而之于我,其丰厚程度足以令我产生一种一步跨入共产主义的幻觉,足以让我激动得眩晕。这下好了,原本常受饥馁之苦的稚嫩躯体,犹如久旱的禾苗,一场透雨,让它机体内的所有细胞都张开大口贪婪吮吸……我就是那棵透雨后阳光灿烂田野中的禾苗,不须多久,便能听到它苏醒后舒展身体发出的美妙拔节声。

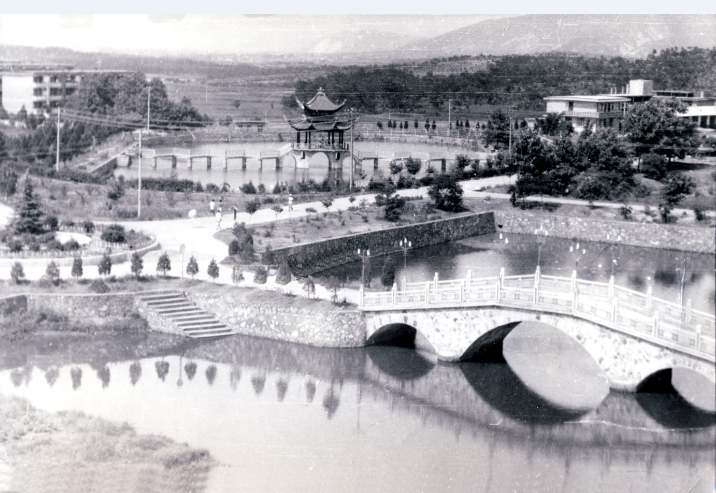

一九八一年,江西师范学院井冈山分院更名为吉安师范专科学校。稍后不久的秋季开学,中文专业三个年级作为首批整体迁至河东新址,校园宽阔了许多。新校区勉强完成了一期工程,基础设施条件仅能应付三个年级六个班三百余名学生最基本的学习生活需要。印象最深的是宿舍楼尚未拆除脚手架、窗户玻璃还未及安装,食堂屋顶尚未盖瓦、雨天须打伞领餐,浴室系傍塘凌空搭建的毛竹吊脚棚,道路尚未硬化,所谓晴天尘土飞扬、雨天双脚裹浆……这些情形,近期在许多校友发表在校友群的回忆文字中已有描述。确如许多人的感受,条件是确实艰苦了些。但正如前文所述,这种艰苦还不足以击垮我的抗逆性。我的心境一如早前般的轻松,甚至还有对这种艰苦似曾相识的亲切,面对它时的心境竟依稀有了今昔的天壤之别。昔时的困厄阴影似乎已远遁无迹。

境遇的剧变潜移默化为心境的嬗变,我的曾为困厄裹挟流浪四方经年忐忑惴惴的心似乎找到了一处舒适的窠巢,我居然有了面对诸般突兀时的从容。从这个意义上说,所谓境由心造反其意而言之、说心由境造也完全没毛病。由此引伸我更是对物质决定精神、发展是硬道理等等宏论有了切身体认。搬入新校区后不久的九、十月间的某一天,受南海强台风影响,吉安地区乌云笼罩、阴风怒吼、大雨滂沱。我所居住的学生宿舍二O五室的一扇窗叶未能抗住强阵风冲击被雨打风吹去。门户洞开,风挟雨势、雨借风威,一时风雨飘摇,众人无措。是时,我躬身急趋,从床底拖出那口饱经鼠啮的樟木箱,找出一块叠得方方正正的塑料油布。那是我来校报到时包裹被褥的包袱皮,之前是我父亲田间劳作的雨披。展开抚平,迅即招呼尚在瑟瑟兢兢的室友,攀援上窗台,图钉、钉书机诸般紧固手段多措并举……很快宿舍便恢复了平静。我很得意于自己的壮举,很得意于自己的果敢从容。是夜,我斜躺在自己的铺位,强风已过,雨小风徐,间或有零星雨点飘溅在那块蒙窗塑料油布上,那声响,疾徐有韵,竟如蕉窗夜雨,淅淅沥沥,淅淅沥沥……拔弄着幽幽静谧、淡淡乡愁。我于恬静的空濛中看到了我的父亲,披着雨布、引牛荷锄,竟没了先前的疲惫和焦灼,怡然自得地行走于绿色的田野间……那晚我睡得很熟。

境遇的剧变潜移默化为心境的嬗变,我的曾为困厄裹挟流浪四方经年忐忑惴惴的心似乎找到了一处舒适的窠巢,我居然有了面对诸般突兀时的从容。从这个意义上说,所谓境由心造反其意而言之、说心由境造也完全没毛病。由此引伸我更是对物质决定精神、发展是硬道理等等宏论有了切身体认。搬入新校区后不久的九、十月间的某一天,受南海强台风影响,吉安地区乌云笼罩、阴风怒吼、大雨滂沱。我所居住的学生宿舍二O五室的一扇窗叶未能抗住强阵风冲击被雨打风吹去。门户洞开,风挟雨势、雨借风威,一时风雨飘摇,众人无措。是时,我躬身急趋,从床底拖出那口饱经鼠啮的樟木箱,找出一块叠得方方正正的塑料油布。那是我来校报到时包裹被褥的包袱皮,之前是我父亲田间劳作的雨披。展开抚平,迅即招呼尚在瑟瑟兢兢的室友,攀援上窗台,图钉、钉书机诸般紧固手段多措并举……很快宿舍便恢复了平静。我很得意于自己的壮举,很得意于自己的果敢从容。是夜,我斜躺在自己的铺位,强风已过,雨小风徐,间或有零星雨点飘溅在那块蒙窗塑料油布上,那声响,疾徐有韵,竟如蕉窗夜雨,淅淅沥沥,淅淅沥沥……拔弄着幽幽静谧、淡淡乡愁。我于恬静的空濛中看到了我的父亲,披着雨布、引牛荷锄,竟没了先前的疲惫和焦灼,怡然自得地行走于绿色的田野间……那晚我睡得很熟。

往后的时光便明快了许多,学业也逐渐步入正轨。头一学年转型艰难但波澜不惊,我逐渐蜕去了那个孱弱少年的青涩,在浓郁的学院文风熏陶下,心智慢慢充盈。我不再执拗于芸窗青灯下死记硬背苦读苦诵,而是学会了综合、比较、提纲挈领甚至思辩。书本在我眼前已不再是为了功利不得不啃的寡淡之食,而是我想食喜食要食食之不厌的美味佳肴。我想我至今依然保持不读不寐的习惯,盖源于此。这个变化是难能可贵的,而基于此升华出的“我看书卷多妩媚、料书卷看我应如是”的书香灵犀,正慢慢将我这个乡野之人熏染得有点文化甚而有点文气了。

往后的时光便明快了许多,学业也逐渐步入正轨。头一学年转型艰难但波澜不惊,我逐渐蜕去了那个孱弱少年的青涩,在浓郁的学院文风熏陶下,心智慢慢充盈。我不再执拗于芸窗青灯下死记硬背苦读苦诵,而是学会了综合、比较、提纲挈领甚至思辩。书本在我眼前已不再是为了功利不得不啃的寡淡之食,而是我想食喜食要食食之不厌的美味佳肴。我想我至今依然保持不读不寐的习惯,盖源于此。这个变化是难能可贵的,而基于此升华出的“我看书卷多妩媚、料书卷看我应如是”的书香灵犀,正慢慢将我这个乡野之人熏染得有点文化甚而有点文气了。

我由衷感谢我的恩师们,面对我的青涩,他们从未吝啬宽容;面对我的困顿,他们悲悯关爱抚恤。也正是得益于他们呕心沥血的传道授业解惑,才有了我由涩而熟跌蹉弥坚的蝶变。我至今依然深情地感念我的两任班主任刘文源、萧达珊先生!他们对我的困顿窘迫怜恤有加,三年间一直让我享受一等助学金,让我有了恣意挥洒的笔墨、寄托思念的信笺。我至今依然深情地感念教授我教材教法的傅国才先生!我清楚地记得当我无视校纪在课堂上冒名顶替旷课的同学点名应到时他对我的批评,而在课后的廊角一隅单独与我谈话时在我头顶上的轻轻一抚,竟让我感受到了久违的幼时母亲对我的爱怜。这一抚一直让我温暖到今天!我至今依然深情地感念我的各位授业恩师!尽管已经过去了三十多年,他们极具个性风采的英姿仍不时在我的眼前浮现。肖惠娟先生温婉清隽,她纠正我们满溢乡土韵味的汉语发音,面对我们的笨嘴拙舌,极耐心极细腻地作口型示范,不厌其烦地纠正她能听到的每一个不正确发音。正是源于对其诲人不倦的感佩,原本对此门功课兴趣索然的我,竟也兴味盎然地投身于这场由她主导的关于唇齿舌腭的革命。刘光俊先生热情奔放,他在课堂上始终保持昂扬的情绪。在一个强大的气场下,他的关于文学批判的犀利,关于文学现象的思辩,关于文学流派的诠释,关于文学巨匠的推崇……流淌于抑扬顿挫的言辞里,鲜活于舞之蹈之的肢体上,张扬于板擦砰然击案激荡起的粉尘中。他的丰富情感,他的深厚学养,他的口若悬河,至今都令我仰慕。教授古汉语的刘贤芬先生颇有民国大师风范,其授课一纸一扇二支粉笔。一纸简列讲授纲要,一扇大抵不用来消暑纳凉,二支粉笔刚好课讲完也写完。先生嗜烟,每每于课堂手执一缕,关于子曰说文曰声韵训诂等等诸般,皆随指间青烟袅袅不绝自由飘逸,弥漫于梁栋间,至今犹萦萦绕绕不绝于耳。正是缘于对先生风格的敬仰,我一直都想质问现今的大学教授为什么都热衷于弄电子课件,那是多么的死板呆滞无趣啊!莫非也在搞工业化标准化流水线作业抑或是股市投资培训?所以啊,我怀念刘贤老,也是在感伤行将消逝的文化韶辉。关于先生们的美好记忆实在太多,限于篇幅恕难一一呈现,待他日倦鸟归林时再尽力捉笔诉诸文字,以表达我的无尽感恩。

我由衷感谢我的恩师们,面对我的青涩,他们从未吝啬宽容;面对我的困顿,他们悲悯关爱抚恤。也正是得益于他们呕心沥血的传道授业解惑,才有了我由涩而熟跌蹉弥坚的蝶变。我至今依然深情地感念我的两任班主任刘文源、萧达珊先生!他们对我的困顿窘迫怜恤有加,三年间一直让我享受一等助学金,让我有了恣意挥洒的笔墨、寄托思念的信笺。我至今依然深情地感念教授我教材教法的傅国才先生!我清楚地记得当我无视校纪在课堂上冒名顶替旷课的同学点名应到时他对我的批评,而在课后的廊角一隅单独与我谈话时在我头顶上的轻轻一抚,竟让我感受到了久违的幼时母亲对我的爱怜。这一抚一直让我温暖到今天!我至今依然深情地感念我的各位授业恩师!尽管已经过去了三十多年,他们极具个性风采的英姿仍不时在我的眼前浮现。肖惠娟先生温婉清隽,她纠正我们满溢乡土韵味的汉语发音,面对我们的笨嘴拙舌,极耐心极细腻地作口型示范,不厌其烦地纠正她能听到的每一个不正确发音。正是源于对其诲人不倦的感佩,原本对此门功课兴趣索然的我,竟也兴味盎然地投身于这场由她主导的关于唇齿舌腭的革命。刘光俊先生热情奔放,他在课堂上始终保持昂扬的情绪。在一个强大的气场下,他的关于文学批判的犀利,关于文学现象的思辩,关于文学流派的诠释,关于文学巨匠的推崇……流淌于抑扬顿挫的言辞里,鲜活于舞之蹈之的肢体上,张扬于板擦砰然击案激荡起的粉尘中。他的丰富情感,他的深厚学养,他的口若悬河,至今都令我仰慕。教授古汉语的刘贤芬先生颇有民国大师风范,其授课一纸一扇二支粉笔。一纸简列讲授纲要,一扇大抵不用来消暑纳凉,二支粉笔刚好课讲完也写完。先生嗜烟,每每于课堂手执一缕,关于子曰说文曰声韵训诂等等诸般,皆随指间青烟袅袅不绝自由飘逸,弥漫于梁栋间,至今犹萦萦绕绕不绝于耳。正是缘于对先生风格的敬仰,我一直都想质问现今的大学教授为什么都热衷于弄电子课件,那是多么的死板呆滞无趣啊!莫非也在搞工业化标准化流水线作业抑或是股市投资培训?所以啊,我怀念刘贤老,也是在感伤行将消逝的文化韶辉。关于先生们的美好记忆实在太多,限于篇幅恕难一一呈现,待他日倦鸟归林时再尽力捉笔诉诸文字,以表达我的无尽感恩。

与心智和学业并进的,当然还有身体。前已述及,我是一棵来自贫瘠的苗,移入好雨调顺阳光灿烂的田野便拔节疯长。入校一年后的第一次体检,我的身高163cm体重52Kg;一九八二年的第二次体检,我的身高169.5cm体重56kg。也就是说,学校二年把我养高了13.5cm养壮了13kg,这个概念可是有点石破天惊了。我从一个孱弱少年蝶变成一个风华正茂的青年!之所以说是学校把我养高养壮的,是因为这二年间就物质供给而言,我除了学校发给的膳食费和助学金,从未因吃饭穿衣问题向依然艰困的父亲伸过手。我深知每年几十元的书本费交通费仍然是一笔令父亲勉力荷载的重负,我何忍再在他屈身负重的羸弱肩头再添那怕一根稻草的份量?故而,尽管学校的供给已令我感到优渥,但仍须自己好好盘算将这笔有限的经费尽可能精准地安排到能确保基本生活需要的每一个节点上。这是我的全部粮草啊!我的理财能力兴许就是这时开始培养起来的。在后来的职业生涯中,我曾在一家大型省属事业单位担任过六年财务科长,之后又任过两家省属大型事业单位分管财务的常务副局长,均能很好地履行职责。这个除了后天的学习,在某种程度上还要感谢这段充满苦涩的历练。这是题外话。但不管我的配置如何精准,捉襟见肘仍是不可避免的,穿衣问题便很难解决。有一个事实令我十分尴尬,我的那口带着鼠啮痕的樟木箱在将近两年的时间里,除了我的叔叔给我添置了两套夏装,我的姑父给了我一件胸袋上缘印有主席语录的蓝布工装外,再也没有其它补充。姑母送我的蓝线布裤预留的一卷长度在第一年即消耗殆尽。到了第二年,它们依然忠实地为我遮风蔽寒,却只能让我的脚踝以上五公分暴露在外而徒叹奈何。寒冬又至,来往于宿舍教室食堂间,只得瑟缩着在北风凛冽中一路狂奔,两只悬空的裤管无所着落前后左右晃荡,似乎在歉疚它们的心余力绌而卖力地为我鼓与呼。现今我时常对徜徉于街边露脐露膝的少男少女们感到不可理喻,一旁的妻子常会鄙夷我的古董,我便会从鼻腔深处哼一声,嘟嚷一句:“什么玩意儿,老汉我三十多年前就穿七分裤了!”其中况味只有我自己懂得。

裤子问题的最终解决是一九八二年的暑期,学校在宿舍楼东北边的土丘上开辟田径场,组织学生勤工俭学挖运土方,报酬是一立方一元。我班的大部分同学都留下来参加。每五人一组,工具标配是三镐三锹一辆架子车。我们一口气干了十多天,最终结算总共挖运了一百九十方,五位同学每人分得三十元,余款四十来元在散工当晚沽酒治馔,五个家伙酣畅淋漓了一把。拿到钱后,我第二天即扑向沿江路的一家小服装店,花了二十六元购买两条化纤料长西裤。这时,忧患意识又不召而至,两条裤子均买长一寸,收边时相应往上多收一寸。如此这般,我的心才安稳了许多。

时光虽过去了三十多年,我仍然在不时捡拾母校三年的只鳞片羽,由此生发的感触常令我的双眼充满泪水。我时常翻看那本已经泛黄的毕业证书,在寥寥的文字中,依稀还记载着那个身高156cm体重43kg营养不良的孱弱少年,那个懵懵懂懂满腹辛酸的苦难少年,经由母校三年的养育,已蝶变成一个居然还能涌上玉树临风快意的风华正茂的青年;经由母校三年的熏陶激励教导,已蝶变成一个居然还能被许多人评价为有点书卷气的白面书生。这是怎样的一种蝶变啊!其间他虽不曾缺少过困扰,但这些困扰正是他成长进步路径上应有的磨砺啊!就犹如裤子的短,却映衬了他人格的站立思想的丰满身体的成长。此消彼长,凤凰涅槃!从这个角度上说,这个少年应该体会到在母校的三年、母校不仅尽到了培养教育之责,还履行了对他因母亲早逝空出的抚育之责。念及此,他应该满含泪水永怀对母校——母亲般的母校——深沉的感恩!

在海南冬日的暖阳下,我噙着泪水记录完了以上回忆,心灵在受到振撼的同时,也接受了一次情感的洗礼。对母校的感恩几十年来未曾停息,如今年岁渐长,这份情怀显得愈加深沉!最后,我还要在这里说说同样让我永怀感恩的我的父亲,他的悲苦早已远去。他不时会来海南住上一段,可每次均不逾月,离开的理由千篇一律:人地生疏,待在家里形同坐囚。我知道,这不是主要原因,故土留下了他太多的酸甜苦辣,他的心灵只有在那一方土地才能找到归依才能活泛才能安稳。前两天忽然来电话几近勒令地要求我腊月二十三前必须回家,我二弟的女儿、他的长孙女要出嫁了。怪不得不久前他要从我这里回去,原来他是要去参与筹划这场婚庆,收获他的欢欣。我和他一样高兴!近来经常担心他年近八十,还依然日饮三杯,好在他老体尚健,且饮之有度,也就随他去了。祝愿他快乐康健!寻常就好。

2017年12月21日 海口